Straight from the Lab

I Seminari scientifico-divulgativi dell'Associazione DiSciMuS RFC

Marzo 2016

Venerdì 11 marzo abbiamo inaugurato, al CEINGE di Napoli, i Seminari Scientifico-Divulgativi della nostra Associazione, parlando di Cellule Staminali e di Onde Gravitazionali. Abbiamo denominato questa iniziativa "Straight from the lab", perché i seminari saranno tenuti da Ricercatori che nei loro laboratori svolgono le ricerche sulle tematiche esposte. Quindi, "notizie di prima mano" dal mondo della Ricerca per la Divulgazione Scientifica.

I seminari sono stati intervallati da un intervento divulgativo, ma scientificamente irriverente delle biocomiche.it.

Vai alla pagina Attività per la locandina del seminario, o all'evento Facebook per gli aggionamenti

DiSciMuS RFC contribuisce all'evento Stupor Scientiae in programma il 5 giugno

30 aprile 2015

L'Ateneo Federico II festeggia l'anniversario della sua fondazione, che si data al 5 giugno 1224. In questa occasione, il Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche (DMMBM) rende onore a Federico II (anche noto come Stupor Mundi), ed organizza l'evento Stupor Scientiae, le Meraviglie della Conoscenza Scientifica, dedicato agli studenti, ma anche ai curiosi delle Scienze Biomediche. L'Associazione Culturale DiSciMuS RFC è fiera di contribuire all'organizzazione, culturale ed operativa, di questo importante evento scientifico-divulgativo.

I dettagli dell'iniziativa sul sito del DMMBM.

DiSciMuS al Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Proteomica, discusso il ruolo dell'anidrasi carbonica IX e del suo interattoma nella biologia del cancro

Grazie al gentile contributo dell'associazione culturale DiSciMuS, ho potuto prendere parte al IX Congresso dell’Associazione Italiana di Proteomica (ItPA Congress) che si è tenuto a Napoli dal 24 al 27 giugno 2014 nella bellissima cornice del centro congressi Federico II. L'ItPA è una fondazione che si propone di creare un network costruttivo tra vari gruppi di ricerca per implementare la competitività a livello internazionale condividendo proprietà e capacità tecniche ed intellettuali. Infatti nel secolo delle scienze -omiche (studio globale di aspetti della scienza) anche lo studio del proteoma, inteso come caratterizzazione delle proteine presenti in un sistema biologico, ha avuto grande risalto. La vastità di campi di applicazione di questa scienza è enorme. Basti pensare che essa spazia dalla caratterizzazione del contenuto in proteine provenienti da campioni biologici (sangue, saliva, biopsie, colture cellulari) a controlli di qualità sul cibo (latte, carne, formaggi). Grazie ai notevoli sviluppi nei campi della fisica applicata, della biologia, della chimica e dell'ingegneria, oggi è possibile analizzare campioni molto complessi dal punto di vista proteico, con tempi e costi ragionevoli. Sono molte le tecnologie che permettono di analizzare le proteine, ma una su tutte ha segnato la nascita della proteomica: la spettrometria di massa. Nata negli anni ‘50 dalle mani di fisici ed ingegneri, è stata per anni lontana dal palcoscenico biologico, fino a circa metà degli anni ‘90. Infatti fu proprio nel 1993 che con l'avvento del MALDI (una particolare tecnologia associata alla spettrometria di massa) venne per la prima volta utilizzato il termine proteoma. Nel laboratorio che mi ospita fin dal mio periodo di internato della laurea triennale, sono state molte le applicazioni scientifiche nell'ambito della proteomica. Una di queste è stata l'oggetto di presentazione di un poster scientifico nell'ambito di tale conferenza dal titolo Functional characterization of carbonic anhydrase IX interactome.

Lo scopo del lavoro presentato è stato quello di caratterizzare dal punto di vista funzionale l'interattoma di una proteina che rappresenta da anni il principale focus del nostro laboratorio di ricerca: l'anidrasi carbonica IX (CA IX). Ancora una volta, salta fuori un nuovo termine -omico: l'interattoma. Sappiamo che in una cellula proveniente da organismi mammiferi sono presenti diverse migliaia di proteine differenti, che "viaggiano" tra i vari compartimenti cellulari e cooperano secondo uno schema ben definito. L'insieme di tutte le interazioni che una proteina può avere con delle altre, è definito interattoma. CA IX è una proteina appartenente ad una grossa famiglia di enzimi che catalizzano la reazione di idratazione dell'anidride carbonica al fine di formare uno ione H+ ed uno ione bicarbonato. L'attivazione della proteina è mediata dalla carenza di ossigeno, tipica condizione in cui si trovano le cellule neoplastiche durante lo sviluppo di tumori. Quindi il grande interesse nei confronti di questa proteina deriva in particolar modo dal suo coinvolgimento nelle patologie oncologiche. Infatti molti tipi tumori esprimono una quantità sopra la norma di questa proteina, conferendo (grazie al potere tamponante dello ione bicarbonato) alla cellula tumorale stessa la possibilità di neutralizzare il pH acido derivante dal supermetabolismo, che altrimenti si instaurerebbe nella cellula tumorale. Al fine di trovare un ipotetico riscontro applicativo, abbiamo deciso di caratterizzare tutte le interazioni che è in grado di compiere questa proteina con altre proteine cellulari, in presenza di ridotto apporto di ossigeno. E' noto che CA IX è localizzata sulla membrana cellulare grazie alla presenza nella sua composizione di un’elica idrofobica. Quindi è stato per noi sorprendente trovare tra i suoi interattori, in particolar modo nella condizione di ipossia, una classe di proteine coinvolte nei meccanismi che regolano il trasporto da, e verso, il nucleo. Questa classe di molecole note come importine ed esportine, hanno proprio il compito di gestire in maniera finemente regolata l'ingresso e l'uscita dal compartimento nucleare delle proteina con cui interagiscono. Abbiamo quindi indagato sulla localizzazione cellulare di CA IX mediante esperimenti di immunofluorescenza, che ne hanno rivelato una presenza all'interno dei nuclei e dei nucleoli. Al fine di caratterizzare funzionalmente la presenza non attesa dell'anidrasi carbonica IX nei compartimenti nucleari e nucleolari, abbiamo saggiato la capacità della proteina di legare il DNA nucleolare della cellula. Sappiamo che quest'ultimo è sede della trascrizione di particolari geni (rDNA), da cui derivano filamenti di RNA noti come ribosomiali (rRNA). Tali acidi nucleici sono fondamentali per l'assemblaggio ed il funzionamento dei ribosomi, alla base della traduzione degli mRNA in proteine. Ancora una volta, con nostra sorpresa abbiamo riscontrato che le condizioni normossica ed ipossica regolano il legame di CA IX ai geni sopra descritti. In particolare pare che il legame della proteina al DNA sia favorita dalla presenza di ossigeno, mentre la condizione di ipossia ne medierebbe il distacco. In maniera complementare l'esportina1 (XPO1), uno dei principali interattori di CA IX, sembra legare quest'ultima nella condizione di ipossia, ma meno in quella normossica. Andando infine a valutare come la condizione normossica ed ipossica correlino con la trascrizione dei geni per gli RNA ribosomiali, ne abbiamo trovato un forte calo di espressione nella condizione di ipossia. Tirando le somme di tutti gli esperimenti, sembra esserci una diretta proporzionalità tra legame di CA IX al rDNA, e la trascrizione di quest'ultimo. Quindi è stato ipotizzato un ruolo non canonico di attivatore trascrizionale della anidrasi carbonica IX. Ciò unito all'aumento di formazione del complesso CA IX-XPO1 nella condizione di ipossia, porta ad ipotizzare che l'anidrasi possa fungere da attivatore della trascrizione dei geni ribosomiali nella condizione di normossia, mentre la condizione ipossica ne media il legame all'esportina, con conseguente distacco dal DNA, e spegnimento della trascrizione. Sapendo che la sintesi dei geni ribosomiali può richiedere fino al 60% dell'energia totale di cui dispone una cellula, la nostra scoperta collima perfettamente con i processi biologici di salvaguardia energetica. Infatti essendo l'ipossia una condizione di stress per la cellula, potrebbe darsi che l'esportina sequestri CA IX dal DNA per spegnere la trascrizione genica e convogliare l'energia cellulare ai fenomeni che portano all'adattamento metabolico. In ottica oncologica questa regolazione potrebbe permettere alle cellule tumorali di adattarsi mediante un cambio di metabolismo alla condizione ipossica, con cui sono costrette a confrontarsi. Questa nuova funzione associata alla anidrasi carbonica IX, ancor più sottolinea il potenziale ruolo di bersaglio terapeutico che quest'ultima potrebbe ricoprire nel campo oncologico.

Progetto Eureka 6 - Biotecnologie a Scuola

Un "trip" nelle biotecnologie degli studenti del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Napoli

3 giugno 2014

A conclusione del Progetto PON "Biotecnologie a Scuola" gli studenti del Liceo Classico Vittorio Emanuele II hanno presentato i risultati delle loro attività nel teatro del Convitto Nazionale di Napoli. Gli studenti, coordinati dalla Prof.ssa Monica Piedimonte, ed in collaborazione con i Proff. Vincenzo De Simone e Nicola Zambrano, hanno effettuato un test per la valutazione della mutagenicità di sostanze chimiche, il famoso Test di Ames. Oltre ai già citati docenti, alla presentazione hanno attivamente partecipato il Prof. Gennaro Piccialli, già Preside della Facoltà di Scienze Biotecnologiche dell'Università di Napoli Federico II, ed il Dirigente Scolastico del Liceo V. Emanuele, Prof. Carlo Antonelli.

In basso puoi scaricare il file della presentazione.

Documento Adobe Acrobat [4.3 MB]

In questa occasione il Prof. Nicola Zambrano ha tenuto una presentazione dal titolo "Dalla Ricerca di Base alle Biotecnologie: un Esempio Virtuoso". Traendo spunto dal lavoro dei premi Nobel 2002 per la Medicina, Brenner, Sulston e Horvitz nel sistema modello di Caenorhabditis elegans, è stato descritto il meccanismo dell'apoptosi, o morte cellulare programmata, e delle sue alterazioni nelle malattie dell'uomo. L'intervento ha infine delineato come la conoscenza di questo, e di altri meccanismi molecolari alterati nei tumori, possa essere sfruttato per progettare farmaci biologici innovativi.

Etica e Salute

Il nostro Amico e Simpatizzante, Prof. Rosario Pesce, ci invita a riflettere su un bene prezioso, la Salute, e su come essa è comunemente gestita in un'ottica che vede le specialità prevalere sull'organicità nel rapporto con il paziente e con la sua condizione. L'articolo è tratto dalla rivista online Liberart.

La salute, un bene primario...

di Rosario Pesce

Nella società moderna il bene primario dell’uomo, ancora più di quanto non lo fosse già nelle

epoche precedenti, è rappresentato dalla salute, sia per ovvie ragioni economiche, che culturali e sociali.

Il sistema della Sanità pubblica è, infatti, il pilastro più importante dello stato sociale, per

cui la salute dei cittadini ha un costo altissimo per le casse statali, che cresce ancora di più quando queste subiscono ladrocinii di vario tipo, sempre più frequenti - purtroppo - nel campo

medico-sanitario, dove le occasioni di truffa non mancano, vista la complessità dell’apparato necessario per garantire le prestazioni alla persona.

I costi sociali sono, per altro verso, più evidenti di quelli finanziari: girare per le corsie

di un ospedale è una delle esperienze formative più alte che un uomo possa fare, dal momento che non solo si osserva il dolore dei pazienti – sovente, anziani – ma, soprattutto, si entra in contatto

con il dramma dei familiari, che, non poche volte, vengono abbandonati al loro destino, privi di spiegazioni e di informazioni, effettivamente, utili circa la salute dei cari.

C’è, poi, una riflessione che va approfondita, pur non riguardando solo la Sanità: come scriveva

Weber, il Novecento è diventato il secolo degli specialismi, ormai tramutati in gabbie d’acciaio, così solide e blindate, che sono diventate vincoli non superabili dall’organizzazione sociale ed

economico-produttiva.

Nel campo della medicina tale condizione si amplifica: ogni medico – almeno, ciò è accaduto in non poche

esperienze di cattiva sanità – studia il malato, unicamente, entro la lente del proprio specialismo, senza capire che esiste una cornice complessiva, in cui l’eziologia della malattia va

necessariamente inserita, per evitare di curare solo gli effetti di un male e non le ragioni più forti, che ne sono a monte.

In tale prospettiva, la Scuola Medica Salernitana era molto più avanzata di talune pratiche,

assai diffuse, della medicina attuale: perdere di vista che il corpo dell’uomo è un “organismo” e che, come tale, vada trattato, spinge non pochi operatori sanitari a prendersi cura di una singola

parte, senza avere una visione corretta ed olisitica del Tutto, come se l’Uomo fosse, meramente, una macchina e non un insieme originario, le cui parti interagiscono fra di loro, essendo l’una legata

all’altra, proprio come nel famoso discorso di Menenio Agrippa.

La scienza moderna, forse, scoprendo il meccanicismo e la matematizzazione dei rapporti in

natura, ha compiuto un passo indietro rispetto ad un modello di sapere naturalistico, come quello medioevale, ancora magico-qualititativo, ma – per molti versi – più sensibile alla matrice

“umanistica” di quello positivista del XIX e XX secolo?

I

dubbi non sono pochi e, certo, aumentano quando, poi, il discorso si amplia alla relazione corpo-psiche, che viene ad essere del tutto eradicata dalla prospettiva dei medici, che operano nelle corsie

degli ospedali: una carezza, un sorriso, un abbraccio sarebbero, invero, un ottimo viatico per avviare un percorso terapeutico ed, invece, in molti ospedali si avvertono solo urla e spintoni, come se

l’emergenza rendesse nevrotico chi, esercitando una professione sanitaria, invece dovrebbe esternare serenamente un approccio molto più costruttivo verso il malato e la sua patologia, sia verso

quella manifestamente emergente, che verso quella più recondita, dal momento che qualsiasi disfunzione organica ha, a monte, la perdita di quell’equilibrio psico-somatico della persona, che la

terapia dovrebbe ambire a ripristinare.

Si ambisce ad un fine irraggiungibile se al cardiologo o all’urologo o all’internista viene

chiesta la preliminare conoscenza dei principi generali della medicina (e non solo l’operatività tecnico-manuale nel suo settore specialistico, appresa per via meramente empirica) ed, in particolare,

se gli si chiede – come la parola di origini greche “clinica”, etimologicamente, lascia intendere – che “si pieghi” sul paziente, per ascoltarne la voce e per capirne la nosografia, non leggibile

solamente attraverso i dati numerici di esami ematici e strumentali, spesso mero specchietto di malattie che hanno un’origine sistemica e non strettamente

meccanicistica?

Settimana Unipertutti, aule e laboratori universitari aperti a tutti, dal 12 al 17 maggio

Studenti in Cattedra al DMMBM (Federico II): un'iniziativa all'interno della settimana nazionale unipertutti

di Nicola Zambrano 7 maggio 2014

La settimana dal 12 al 17 maggio diventa un'occasione, per curiosi, studenti, docenti e per i cittadini di “toccare con mano” le quotidiane attività didattiche e scientifiche che si svolgono nelle Università italiane. L'iniziativa nazionale ha il significato di aprire alla popolazione aule e laboratori perché gli Atenei e la cultura che lì si produce e si trasmette sono un patrimonio comune. Numerosi gli appuntamenti in tutta Italia, e presso le strutture didattiche degli Atenei campani (visitate il sito www.unipertutti.it per i dettagli sull'iniziativa, e la sezione calendario del sito per l'elenco delle iniziative).

Nell'Ateneo federiciano il Rettore Marrelli ha chiesto ai suoi Docenti di aprire le porte delle aule. Porte, già solitamente aperte. Mi capita infatti spesso, mentre tengo lezioni agli studenti della Scuola (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia della Federico II, di vedere in prossimità degli accessi delle aule persone di varia età, permanere lì a curiosare, indecise tra l'accomodarsi per confondersi tra gli studenti e il rimanere in quel limbo, tra la porta d'ingresso e l'aula, dove la loro presenza si rende particolarmente evidente, e ben tollerata. Al notare questi timidi astanti penso a pazienti curiosi, che in attesa di una visita o di un prelievo si aggirano nei tortuosi percorsi di una struttura in cui Didattica, Ricerca ed Assistenza condividono spazi e pensieri. Ma anche a studenti mancati, o ad attuali professionisti incuriositi da un calarsi, seppur breve, in un passato di universitari. A volte vicino, a volte lontano, ma sempre vivo e presente. E allora, spesso mi capita di adattarmi a queste insolite e gradite presenze, aggiustando il tiro del discorso, modulando esempi e vocabolario in funzione di chi, anche se per pochi minuti, vuole curiosare tra i meandri della Biologia e della Biomedicina. E spesso funziona, perché il tempo della loro presenza, volutamente o meno discreta, si allunga. La mia innata timidezza non mi fa andare oltre.

L'occasione offerta nell'arco di questa settimana, fornirà ai tanti “curiosi” di cultura la possibilità di superare l'imbarazzo di chi è normalmente indeciso tra il permanere tra la porta e l'aula e l'accomodarsi, tra il semplice curiosare e il desiderio di ascoltare la trattazione di un argomento a caso, che può comunque arricchire di un piccolo quanto di cultura la propria curiosità intellettuale. La differenza, tra quello che quotidianamente si verifica nelle Scuole di Medicina e Chirurgia in particolare, perché naturalmente aperte al pubblico, e l'offerta che si propone durante questa settimana, è quindi sottile, ma pur sempre un'occasione. Una ghiotta opportunità di scegliere, tra tanti, l'argomento che maggiormente si adatta alla propria voglia di cultura biomedica.

Ed allora, per superare una eventuale soglia di imbarazzo, o di indecisione, io ed i miei colleghi del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche (DMMBM), impegnati nella didattica della Biologia Molecolare e Cellulare per i futuri medici (oggi studenti del I anno del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia) abbiamo deciso di avvicinare maggiormente i timidi, e di stimolare ancor più i curiosi, a partecipare agli eventi offerti nella settimana di unipertutti. Quelle che infatti fanno capo alla nostra iniziativa saranno “lezioni”, insolite per i più, tenute da Studenti in cattedra, per l’appunto. Normalmente, e parallelamente alle attività didattiche “frontali”, i nostri Studenti approfondiscono argomenti tratti dalla letteratura scientifica esemplare, o argomenti tematici, quindi li presentano a loro colleghi, a giovani ricercatori in formazione e a docenti. Ad armi pari. Si tratta di attività didattiche a piccoli gruppi, interattive (ADI) o elettive (ADE), utili per stimolare nei giovani discenti senso critico, capacità espositiva e proprietà di linguaggio scientifico.

Le già programmate presentazioni di queste attività sono per caso cadute nella settimana di unipertutti. Ci è semplicemente sembrata una logica opportunità quella di renderle fruibili ai curiosi di qualsiasi età, e le diverse presentazioni sono ora in programma tra gli eventi della settimana 12-17 maggio. Non vi spaventate per i titoli delle diverse lezioni: i toni delle presentazioni, seppur nel rigore scientifico, saranno assolutamente divulgativi. I nostri ragazzi hanno raccolto la sfida.

L'articolo è anche disponibile sul sito del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell'Università di Napoli Federico II, e sulla rivista online 100 News.

Riflessione bioetica su "Estraneità ed Amicizia"

23 aprile 2014

I nostri Soci, Manfredi e Saviano, ci forniscono il loro 3° contributo sulla riflessione bioetica nella Società moderna. Il tema affrontato, Estraneità ed Amicizia.

«Estraneità» ed «amicizia»: paradigmi morali nella riflessione bioetica di H.T. Engelhardt jr. di Francesco Manfredi e Michele Saviano

L'«estraneità» costituisce un paradigma concettuale ed esistenziale in grado di sintetizzare le differenze individuali che attraversano il flusso sociale della polisemica «modernità liquida»; in tal senso, l'«estraneità» è stata tematizzata ed indagata criticamente dal bioeticista americano H. T. Engelhardt jr., secondo il quale tale categoria identifica non soltanto il dualismo dialettico alterità/ diversità, all’interno del quale l'«estraneo» - nella sua condizione antropologica di «straniero» - è essenzialmente l'altro, il diversa da,ma tende a manifestarsi anche nella contiguità e nella vicinanza, radicandosi nelle differenze individuali esplicitate dalla varietà di visioni del mondo e di modelli comportamentali. Lo «straniero», dunque,può essere chiunque, dal passante al collega, dal conoscente al familiare. Se lo«straniero» incarna sostanzialmente le coordinate esistenziali dell'individuo moderno nella sua autoaffermazione sociale in contesti pluralistici, nei quali le categorie affettive, assiologiche e più in generale culturali assumono forme mutevoli allo stesso modo delle identità, allora l’«estraneità» può essere interpretata come modello generale attraverso cui si inverano i processi di «individualizzazione» identitaria e sociale.

Il panorama sociale appare come un flusso in perenne mutamento, all'interno del quale processi di «individualizzazione» e dinamiche di collaborazione ridefiniscono continuamente assetti ed equilibri. Muovendo da questa premessa Engelhardt costruisce la categoria di «straniero morale» in quanto strumento analitico delle società contemporanee: essa costituisce una dimensione categoriale aperta, estesa e multiforme che non riguarda soltanto l'«estraneo» in senso stretto, l'evidentemente altro rispetto ad un noi condiviso o condivisibile, ma concerne quel chiunque generalizzato in grado di orientare individualmente le proprie decisioni e le proprie scelte di vita.

L'altro polo dell’«estraneità morale» è rappresentato dall’«amicizia morale».Gli «amici morali»nella riflessione di Engelhardt sono «(…) coloro che condividono una morale sostanziale quanto basta a consentire loro di risolvere le controversie morali facendo appello all'argomentazione razionale o a un'autorità morale di cui riconoscono la giurisdizione in quanto promanante da una fonte diversa dal consenso comune». Gli «amici morali» sono, dunque, gruppi di individui accomunati da un medesimo sistema valoriale e da principi comuni che ne determinano le scelte: tra gli «amici morali» esiste un rapporto di vicinanza valoriale, una possibilità di aggregazione e condivisione che si manifesta in dinamiche interattive comuni fondate su sistemi di regole e modelli di controllo e risoluzione dei conflitti condivisi. Per questa ragione nella dimensione dell’«amicizia morale» giudizi e comportamenti a prima vista dissonanti sono in realtà riconducibili ad una sostanziale uniformità, ad uno sfondo di valori comuni capaci di stabilizzare le tensioni interne.

La dinamica amicizia/estraneità morale, per certi versi, appare, a giudizio di Engelhardt, speculare alla distinzione classica del pensiero sociologico tra Gemeinschaft und Gesellschaft. Gli «amici morali», come le comunità, condividono «tradizioni e pratiche morali» prodotte da una comune visione del mondo e della vita morale; gli «stranieri morali» sono, invece, l'espressione del pluralismo sociale e, come le moderne società liquide, sono composti da individui appartenenti a diverse comunità, con visioni del mondo spesso radicalmente differenti, che si incontrano nello spazio sociale ricercando equilibri, collocazioni e, se necessario, punti di contatto e di collaborazione con altri «stranieri».

Al contrario della società, che definisce lo spazio della variabilità e della pluralità, la comunità si configura come approdo di un'individualità in cerca di stabilità e incapace di rintracciare strutture stabili nel più ampio spazio sociale. Infatti, a parere di Engelhardt, è «all'interno della comunità, non nelle grandi società politiche, che l'individuo avverte il proprio radicamento in una matrice di contenuti e di strutture morali. È all'interno di una particolare comunità morale che la vita della persona trova il proprio significato e la propria concreta direzione morale». La tarda modernità, dunque, rappresenta lo sfondo dei processi costruttivi di «estraneità» ed «amicizia» morale, lo spazio nel quale «amici» e «stranieri» morali realizzano se stessi attraverso scelte e decisioni liberamente prese. La dilatazione degli spazi decisionali e la moltiplicazione delle possibilità di scelta producono, come è stato detto, una pluralità di visioni del mondo e di modelli valoriali attorno ai quali costruire differenziazioni e/o aggregazioni sociali specifiche. Alla base dell'«estraneità morale», e quindi della possibilità stessa di una sua eventuale - ma non necessaria - conversione in «amicizia morale» si pone il carattere decisionale dell'esperienza di vita di ogni singolo individuo: in altre parole, l'individuo realizza se stesso, differenziandosi da alcuni e, allo stesso tempo, condividendo un orizzonte di senso con altri, operando scelte specifiche attraverso le quali realizzare una mediazione tra ciò che egli è e ciò che egli sente di voler essere. Lo «straniero morale» è l'individuo che sceglie di realizzare se stesso nel confronto costante con un contesto di riferimento e con gli individui che abitano questo contesto: l'«estraneità» è l'orizzonte di senso ed il piano di immanenza dei processi di «individuazione» in quanto momenti di differenziazione, aggregazione e confronto pluridirezionale. L'«estraneità», configurata in questa apertura prospettica strutturante, descrive l'imprescindibile piano differenziale della libertà di scelta che guida la costruzione effettiva di ogni singola identità.

articolo_bioetica3_sito.pdf

Documento Adobe Acrobat [216.7 KB]

Screening neonatali di malattie metaboliche rare

4 aprile 2014

La Prof.ssa Margherita Ruoppolo, Ordinario di Biochimica dell'Università Federico II di Napoli, ci fornisce un interessante contributo sullo screening neonatale di malattie metaboliche, effettuato dal gruppo da lei coordinato.

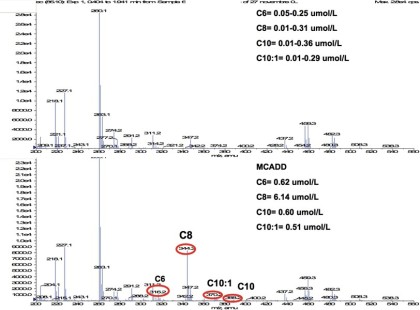

Spettri di campioni di un neonato sano, in alto, e di un neonato con deficit enzimatico (in basso). I metaboliti cerchiati in rosso si accumulano nel siero dei neonati affetti da deficit enzimatici

Spettri di campioni di un neonato sano, in alto, e di un neonato con deficit enzimatico (in basso). I metaboliti cerchiati in rosso si accumulano nel siero dei neonati affetti da deficit enzimatici

Diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie

di Margherita Ruoppolo

Vengono definite “malattie rare”, ma nel loro insieme le malattie metaboliche tanto rare non sono: si tratta di un numero elevato di patologie ereditarie caratterizzate da difetti genetici che interferiscono sul normale funzionamento dei meccanismi metabolici e biochimici nell’ uomo.

Quando si sospetta una malattia metabolica ereditaria è fondamentale formulare in tempi rapidi una diagnosi ed iniziare con un trattamento specifico: infatti, anche se non completamente guaribili, tali disordini sono curabili con farmaci e diete, purché la diagnosi venga fatta precocemente, nei primi giorni di vita. L’identificazione precoce delle malattie metaboliche ereditarie è oggi possibile grazie a sofisticate apparecchiature analitiche di nuova generazione (spettrometro di massa tandem, nel caso di specie) che garantiscono analisi ad elevatissima sensibilità e rapidità nell’acquisizione dei dati. È possibile infatti eseguire un test che viene effettuato nei nuovi nati entro le prime 72 ore di vita e che consente di identificare contemporaneamente circa 40 patologie dovute a difetti nel metabolismo degli acidi organici, della beta-ossidazione degli acidi grassi, degli aminoacidi e del ciclo dell’urea.

Lo screening neonatale consiste nel prelievo di alcune gocce di sangue del neonato che vengono fatte adsorbire su speciali cartoncini assorbenti. Su queste gocce, attraverso l’utilizzo della spettrometria di massa tandem, vengono esaminati gli analiti le cui alterazioni sono direttamente riferibili ad una malattia metabolica.

Il neonato affetto da una malattia metabolica ereditaria non appare chiaramente malato alla nascita. I sintomi, che possono presentarsi già nei primi giorni di vita, si manifestano in forma acuta durante il primo anno di vita. Tuttavia, sono stati descritti casi con insorgenza più tardiva anche in età adulta. La malattia non adeguatamente trattata può portare complicanze a carico di vari organi e apparati (Sistema Nervoso Centrale, cuore, fegato, reni, occhi, cute ecc.) fino ad arrivare talvolta a morte improvvisa (ad esempio la “morte in culla”). La capacità di identificare precocemente i neonati affetti prima dell’insorgenza dei sintomi, può migliorare la prognosi a lungo termine e consentire una vita pressoché normale.

Lo screening neonatale esteso viene attualmente eseguito in Italia in Toscana, Liguria, Emilia Romagna su tutti i neonati di queste regioni. Progetti pilota sono condotti in altre regioni tra cui la Campania. In questa ultima regione il CEINGE Biotecnologie Avanzate di Napoli, riconosciuto Centro di Riferimento per la Regione Campania per la Diagnostica delle Malattie Congenite del Metabolismo. Ha iniziato nel 2007 un progetto pilota di screening neonatale con alcuni centri nascita regionale. Dal 2007 ad oggi sono stati sottoposti a screening 40.000 neonati e sono state eseguite 15 diagnosi di malattie metaboliche ereditarie. Tre di questi neonati hanno manifestato un deficit di acil-CoA deidrogenasi a media catena (MCAD), una proteina che riveste un ruolo cruciale nel metabolismo degli acidi grassi a catena media e il cui deficit, se non diagnosticato tempestivamente – è associato alla sindrome della morte improvvisa del lattante (SISD). La diagnosi precoce di MCAD ha permesso immediatamente di sottoporre i neonati a terapie e a diete appropriate, permettendo un adeguato trattamento prima dell’instaurarsi di danni irreversibili sui vari organi.

"Svelando" un segreto della cultura: mens sana in corpore sano

Una skyline di Napoli, di Nicola Zambrano. Dal primo insediamento della città (Monte Echia, VIII secolo a.C.), al Centro Direzionale (XX secolo). Passando per Castel dell'Ovo, sullo scoglio di Megaride.

Una skyline di Napoli, di Nicola Zambrano. Dal primo insediamento della città (Monte Echia, VIII secolo a.C.), al Centro Direzionale (XX secolo). Passando per Castel dell'Ovo, sullo scoglio di Megaride.

5 marzo 2014

Il nostro amico e simpatizzante, Romolo Maiello, appassionato ed Istruttore di vela presso la Sezione di Napoli della Lega Navale Italiana, da anni cura ed amplia l'edizione dei suoi appunti di vela, arricchiti dai disegni di Ermelinda Paparone. "Svelando", il titolo della raccolta, racchiude il vero significato dell'andar per mare, e dell'andarci a vela. La navigazione a vela è frutto di sapere e di esperienza. E di trasmissione, di dritte e di conoscenza. Quindi, cultura nel senso più stretto del termine, da diffondere per il suo, ed il nostro arricchimento. Infine, una cultura che ci appartiene. Perché cultura e mare uniscono. La Storia di Napoli ce lo insegna.

E di diritto questi appunti sono pubblicati nella nostra Rubrica Scientifica; tra un articolo ed un altro, un passaggio a vela nel Golfo ci riconcilia col mondo.

Il secondo articolo della serie "La bioetica nella Società Moderna"

Per una Riflessione Bioetica all'Ombra della Risacralizzazione

dei nostri Soci, Francesco Manfredi e Michele Saviano

La riflessione sulla modernità muove dall'assunto che la modernità stessa sia sostanzialmente inassimilabile a modelli metafisicamente fondati che, nel tracciare percorsi di «vita buona», hanno offerto un approdo certo lungo la parabola dell'esistenza umana. Se le dinamiche della modernità si definiscono, appunto, nell'abbandono di un orizzonte cosiddetto «metafisico», la bioetica, che nella sua dimensione pratica e speculativa si configura come un sapere strutturalmente moderno, si dispiega all'interno di contesti laici e pluralistici nei quali, paradossalmente, al culmine del processo di de-sacralizzazione si sono innescate spinte opposte in direzione di una ri-sacralizzazione, spesso nella forma specifica del «religioso». Gli ultimi decenni del secolo scorso hanno conosciuto, contrariamente alla vaticinata eclissi del sacro nelle sue forme più o meno tradizionali, una crescita forse inaspettata del fenomeno religioso, nelle sue diverse sfumature e forme, sullo sfondo di società estremamente secolarizzate. In realtà, se evidenti ragioni pratiche non consentono in questa breve analisi di indagare a fondo le complesse dinamiche socio-culturali sottese a tali processi, un'efficace strategia interpretativa muove dalla considerazione che la rinascita del fenomeno religioso, almeno nella sua dimensione meramente quantitativa, appare come un epifenomeno del processo di globalizzazione che, disintegrando confini e barriere spazio-temporali, ha rimesso in movimento intere popolazioni verso quei paesi che possono offrire migliori condizioni di vita (Cfr. Belardinelli 2006). Il quadro si problematizza ulteriormente quando si considerano le tensioni che una società etnicamente plurale produce sugli ordinamenti giuridici positivi. Se si assume come premessa che il carattere positivo dell'ordinamento giuridico non si sostanzia in una presunta neutralità assiologica (Dalla Torre 2006), appare del tutto evidente come il pluralismo etnico-religioso produca da un lato una messa in discussione del sistema di valori tradizionali, su cui poggia l'ordinamento giuridico positivo in quanto tale, dall'altro l'oggettiva difficoltà di cercare una faticosa mediazione tra valori, non di rado in conflitto, nell'elaborazione di nuove regole. La bioetica, attraversata da incertezze e da un arcobaleno di posizioni che ne hanno messo in discussione lo stesso statuto epistemologico, cerca di rintracciare modelli e orientamenti valoriali all'interno di questo panorama frastagliato e alla ricerca di nuovi orizzonti di senso; in una temperie nella quale la religione sembra rivendicare con forza una rinnovata e rinascente funzione politica, la bioetica è chiamata ad interpretarne le tensioni ed i molteplici significati. Lungo le direttrici di questo orizzonte ermeneutico l'approccio comparativo tra le diverse prospettive confessionali ed extra-confessionali, che la bioetica può adottare, ha fatto emergere livelli di elaborazione teorica ed applicativa trasversali ed interconnessi che lascia ben sperare per le prospettive di confronto presenti e future. Esemplificativa, in tal senso, è la comprensione dei legami tra bioetica e teologia, nelle sue diverse declinazioni confessionali: nessi che si colgono, ad esempio, nei tentativi di chiarimento e ridefinizione di categorie propriamente teologico-filosofiche come quella di persona umana. Gli sforzi descrittivi compiuti in questa direzione ben rappresentano il senso e l'intima valenza di questo legame. Proprio il tema della persona rappresenta il focus dell'antropologia religiosa e della bioetica contemporanea. Ma, mentre nell'impianto magisteriale cattolico la persona si definisce nel perimetro esistenziale della unitotalità di corporeità e spiritualità, per cui risultano strumentali e dagli esiti aberranti i tentativi di separazione tra «persona umana» ed «essere umano», altre impostazioni teoretiche di carattere «laico» subordinano l'attribuzione dello statuto di persona allo sviluppo di particolari capacità ed abilità cognitive. La complessità dell'analisi della categoria di persona e l'intrinseca variabilità delle conclusioni cui approdano prospettive etiche diverse, chiariscono ulteriormente il difficile compito a cui è chiamata a rispondere la riflessione bioetica in un'epoca di risacralizzazione pluralistica, nella quale «visioni del mondo» affini, alternative o conflittuali si interfacciano all'interno di orizzonti contestuali comuni. Nel discorso pubblico le problematiche bioetiche inerenti l'inizio e la fine della vita umana, la salute e la malattia, le opportunità di autodeterminazione nelle scelte riguardanti il proprio corpo, si impongono con forza sullo sfondo di società complesse nelle quali il nodo problematico dei rapporti tra religione, politica e sfera pubblica, diviene sempre più stringente. In particolare, nel nostro paese, la complessità di tali nessi si «restringe» e semplifica nella dialettica, per altro fuorviante, tra una bioetica laica e la bioetica cattolica. Un confronto muscolare che nullifica e, ancora più gravemente, si priva dell'apporto di altre realtà etico-religiose e culturali e delle loro proposte di interazione con la modernità avanzata, finendo per impoverire complessivamente la riflessione bioetica. Nelle moderne società pluralistiche non è immaginabile escludere opinioni, opzioni, benché espressione di gruppi minoritari: al contrario, proprio su questioni essenziali, che chiamano in causa il tema della convivenza civile e della dignità umana, è imprescindibile uno sforzo dialogico ad ampio spettro che assuma la diversità delle posizioni come unica variabile capace di fornire gli stimoli necessari alla comprensione e all'arricchimento reciproco. Un'analisi delle diverse prospettive teoriche e culturali che formano la varietà degli approcci etici alle questioni relative alla vita umana e non umana, nell'orizzonte concettuale delle «esperienze religiose» riconducibili alla comune radice monoteistica, può rappresentare senza dubbio il riferimento fondativo per una riflessione bioetica che voglia configurarsi all'interno dei nuovi contesti sociali e geopolitici planetari.

5 febbraio 2014

L'articolo è anche disponibile sulla rivista online 100 News Scienza del 28 febbraio 2014

I nostri articoli sul Numero 0 della Rivista di Divulgazione Scientifica "100 news" dell'Associazione Italiana del Libro

Il numero 0 della rivista 100 news, del 9 dicembre 2013, esce con i contributi dei Soci Nicola Zambrano (Modelli animali in Biomedicina, pag. 27) e Francesco Manfredi / Michele Saviano (Bioetica e modernità, pag. 41). Siamo felici di aver contribuito a questa bella iniziativa, nuovi contributi seguiranno, stay tuned!

Un'introduzione alla Terapia Genica

di Cristian Capasso

Riceviamo da Cristian Capasso, dottorando presso l'Università di Helsinki e nostro Simpatizzante, questo interessante contributo divulgativo sulla Terapia Genica.

Terapia genica: le nuove frontiere dell'ingegneria cellulare

Immaginiamo di aver comprato un tavolo da Ikea. Tornati a casa, cominciamo la fase di montaggio seguendo attentamente le istruzioni indicate sul manuale. Tuttavia, ci accorgiamo della mancanza di una sua pagina e ci chiediamo come risolvere il problema. Le possibili soluzioni potrebbero essere due: i) decidiamo di non montare il nostro tavolo; ii) decidiamo di proseguire comunque, rischiando di montarlo nel modo errato. A ogni modo, è facile capire che ci potrebbero essere dei rischi e delle conseguenze negative relative all'utilizzo del tavolo in questione.

Questo semplice esempio è utile per capire cosa accade nelle nostre cellule quando esse devono produrre proteine trovandosi in possesso di informazioni errate o incomplete. Infatti, il libretto di istruzioni della Natura (il DNA) può risultare talvolta “difettoso” se sono presenti delle informazioni mancanti o sbagliate.

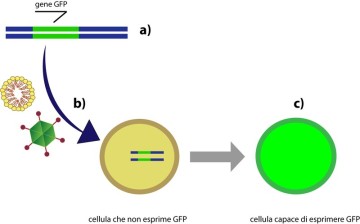

La terapia genica studia come consegnare copie di geni funzionanti con le quali permettere alle cellule di ricominciare a costruire correttamente enzimi e proteine. La consegna del materiale genetico può avvenire attraverso l´utilizzo di trasportatori di varia natura, chiamati “vettori”. Il gene esterno che viene trasportato prende il nome di transgene [1] (figura 1).

La consegna del transgene

Uno dei metodi più semplici per trasferire materiale genetico all´interno delle cellule è quello di rendere permeabile la loro membrana cellulare. In laboratorio, questo processo viene eseguito con l´uso di composti chimici o con metodi “fisici”, come delle semplici scariche elettriche. Inoltre, abbiamo a nostra disposizione anche dei veri e propri trasportatori artificiali di DNA: si tratta di micro-vescicole di natura lipidica in grado in inglobare al loro interno il materiale genetico che vogliamo consegnare [2]. Il principale vantaggio di questa tipologia di vettori è la bassa tossicità. D’altra parte, l’efficienza della consegna non sempre risulta elevata.

Al contrario, i vettori derivati da virus riescono a consegnare l’informazione genetica con grande efficienza, e ciò non deve stupire se si pensa a quanti milioni di anni i virus abbiano avuto a disposizione per perfezionare le loro tecniche di infezione: sono dei perfetti delivery systems. In teoria, quasi tutti i tipi di virus possono essere utilizzati a tale scopo: adenovirus, HIV e virus dell’herpes sono solo alcuni esempi [3, 4]. La modifica genetica di tali virus ci permette di renderli inermi e di bloccarne la capacità replicativa rendendoli così quasi innocui.

Figura 1. La terapia genica come strumento di cell engineering. Un semplice esperimento di trasfezione rappresenta un ottimo punto di partenza per la comprensione della terapia genica. L’obiettivo è proprioquello di donare alle cellule nuove funzioni consegnando copie di geni. Ad esempio, immaginiamo di voler rendere una cellula capace di produrre la green fluorescent protein (GFP); dovremmo quindi consegnarle del materiale genetico contenente una copia del gene codificante per la GFP (a). In tal caso, possiamo avvalerci di vettori non virali, come le micro-vescicole lipidiche, o di sistemi virali, come gli adenovirus (b). Una volta ricevuto il transgene, la cellula sarà in grado di leggere l’informazione genetica e produrre la proteina corrispondente, nel nostro caso la GFP, rendendo così la cellula fluorescente (c).

Tutto perfetto… o quasi!

Cosa pensa il nostro corpo di questi “estranei” intenti ad invadere i nostri tessuti per consegnare geni? Purtroppo, il nostro organismo non sa che quei virus e gli altri trasportatori sono inermi. Infatti, il nostro sistema immunitario si è evoluto in modo da non lasciare libertà d’azione ad agenti patogeni. Per questo motivo, il pericolo maggiore è che si possano innescare risposte infiammatorie contro i nostri vettori [5-7].

Un esempio drammatico di questo meccanismo è stata la morte di un giovane ragazzo che aveva preso parte alla sperimentazione umana di una terapia che prevedeva l’iniezione di una dose di adenovirus ingegnerizzati. La morte di Jesse Gelsinger nel 1999 scosse l’intera comunità scientifica [8] e diede un forte impulso al miglioramento di tutti i tipi di vettori attraverso lo studio della capacità di attivare il sistema immunitario (immunogenicità). In poco più di 20 anni da quello sfortunato evento, sono stati fatti passi da gigante, specialmente nel trattamento di patologie causate da mutazioni genetiche di enzimi o proteine. Recentemente, sono stati pubblicati dei risultati più che positivi da parte di un team italiano che è riuscito a trattare con successo bambini affetti da due malattie genetiche molto gravi con l’utilizzo di lentivirus modificati [9, 10]. Altri risultati promettenti si sono ottenuti nel campo oncologico dove si è riusciti, sempre tramite l’utilizzo di virus modificati, ad “addestrare” le cellule del sistema immunitario a riconoscere e combattere le cellule tumorali, un approccio chiamato immunoterapia attiva [11-13].

Che si parli di trattare malattie genetiche consegnando geni funzionanti o di usare i vettori come strumenti per modificare cellule estratte da pazienti, la terapia genica ha conquistato un posto sul podio dei campi di ricerca più promettenti, ma ha anche mostrato a tutta la comunità scientifica quanto sia fondamentale la collaborazione tra i vari settori di ricerca. L’ immunologia, la virologia e le scienze dei biomateriali hanno contribuito in larga scala all’evoluzione dei vettori che oggi abbiamo, permettendo così di oltrepassare limiti apparentemente invalicabili e di creare condizioni favorevoli per affrontare le difficoltà future.

Bibliografia

1. Kamimura, K., et al., Advances in Gene Delivery Systems. Pharmaceut Med, 2011. 25(5): p. 293-306.

2. Bessodes, M. and N. Mignet, Lipids for nucleic acid delivery: synthesis and particle formation. Methods Mol Biol, 2013. 948: p. 67-84.

3. Kay, A.M., G. Glorioso, and L. Naldini, Viral vectors for gene therapy: the art of turning infectious agents into vehicles of therapeutics. Nature Medicine, 2001. 7(1).

4. Vetrini, F. and P. Ng, Gene therapy with helper-dependent adenoviral vectors: current advances and future perspectives. Viruses, 2010. 2(9): p. 1886-917.

5. White, E., et al., An evaluation of site-specific immune responses directed against first-generation adenoviral vectors administered by convection-enhanced delivery. J Gene Med, 2011. 13(5): p. 269-82.

6. Seiler, M.P., V. Cerullo, and B. Lee, Immune response to helper dependent adenoviral mediated liver gene therapy: challenges and prospects. Curr Gene Ther, 2007. 7(5): p. 297-305.

7. Cerullo, V., et al., Toll-like receptor 9 triggers an innate immune response to helper-dependent adenoviral vectors. Mol Ther, 2007. 15(2): p. 378-85.

8. Raper, S.E., et al., Fatal systemic inflammatory response syndrome in a ornithine transcarbamylase deficient patient following adenoviral gene transfer. Molecular Genetics and Metabolism, 2003. 80(1-2): p. 148-158.

9. Aiuti, A., et al., Lentiviral hematopoietic stem cell gene therapy in patients with Wiskott-Aldrich syndrome. Science, 2013. 341(6148): p. 1233151.

10. Biffi, A., et al., Lentiviral hematopoietic stem cell gene therapy benefits metachromatic leukodystrophy. Science, 2013. 341(6148): p. 1233158.

11. Pesonen, S., et al., Oncolytic immunotherapy of advanced solid tumors with a CD40L-expressing replicating adenovirus: assessment of safety and immunologic responses in patients. Cancer Res, 2012. 72(7): p. 1621-31.

12. Mellman, I., G. Coukos, and G. Dranoff, Cancer immunotherapy comes of age. Nature, 2011. 480(7378): p. 480-9.

13. Cerullo, V., M. Vaha-Koskela, and A. Hemminki, Oncolytic adenoviruses: A potent form of tumor immunovirotherapy. Oncoimmunology, 2012. 1(6): p. 979-981.

Cristian Capasso 28/12/2013

La Bioetica nella Società Moderna

QUALE RIFLESSIONE BIOETICA NELLA SOCIETÀ MODERNA?

di Francesco Manfredi e Michele Saviano

25.XI.2013

La riflessione bioetica contemporanea si è configurata e va configurandosi all'interno di uno specifico orizzonte storico-culturale che, nelle parole del grande bioeticista americano Engelhardt, appare «caratterizzato da accentuato scetticismo, dalla confusione legata al tramonto di certe credenze e al persistere di altre, dal pluralismo delle visioni morali e dalla presenza di sfide che non possono essere disattese». A questo pluralismo delle visioni morali corrisponde un più ampio e articolato pluralismo delle visioni del mondo, delle weltanschhauung, che conferisce all'attuale stadio della modernità un livello altissimo di complessità. Pluralismo e complessità hanno, in realtà, aperto le porte ai paradossi di una nuovissima fase della modernità caratterizzata da un ossimoro concreto che si definisce nello spazio reale che unisce globalizzazione e individualizzazione.

L’irrompere sullo scenario della storia di una modernità altra rispetto a quella descritta nei modelli analitici tradizionali, le coordinate che ne definiscono struttura e dinamiche, i meccanismi e le categorie che compongono lo scenario dell'attuale contesto sociale, diventano presupposti imprescindibili dell'analisi bioetica. Nel processo di disarticolazione delle tradizionali narrazioni storiche e filosofiche si è chiarito il carattere polisemico dell'idea di modernità: in particolare si è chiarito il senso di un pluralismo che ha assunto una sua conformazione sociale specifica, cancellando per manifesta obsolescenza alcuni dei confini categoriali della modernità stessa e riscrivendo le trame della contemporaneità sulla base di un’inedita grammatica socio-antropologica. La polisemia sociale moderna è una dimensione ampia e tortuosa, senza contorni e priva di centri: le categorie che permettono di definirla amplificano il significato stesso di pluralità accentuandone la portata in termini dinamici, di movimento e dunque di incertezza.

La modernità nel suo stadio avanzato ha trovato una delle sue definizioni più efficaci nella metafora della «fluidità» utilizzata da Bauman, secondo il quale le strutture attraverso cui si configura la modernità «non mantengono di norma una forma propria. I fluidi, per così dire, non fissano lo spazio e non legano il tempo; (…) i fluidi non conservano mai a lungo la propria forma e sono sempre pronti (e inclini) a cambiarla». Fluidità e liquidità, come caratteri strutturali permanenti dell’universo moderno, impongono una riscrittura della geografia del paesaggio socio-culturale: la rielaborazione di ciò che possiamo definire tradizione, nella sua accezione più ampia di «diritti e obblighi consuetudinari», si carica di una rilevanza sostanziale. La transizione verso forma di modernità liquida si compie pienamente nel passaggio ad un'instabilità radicale dei riferimenti che, in tal senso, definisce la cifra stessa del moderno; Bauman afferma che «una società può essere definita liquido-moderna se la situazioni in cui agiscono gli uomini si modificano prima che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e procedure»: in altre parole, la modernità liquida produce una società destabilizzata in cui gli individui incessantemente rincorrono il cambiamento in una dinamica di «nuovi inizi» per cui modelli, riferimenti, visioni del mondo si susseguono senza sosta e senza meta. A poco vale l’appello ad una presunta tradizione perduta, dal momento che essa mostra tutti i suoi limiti nel tentativo di guidare l'azione giornaliera in un contesto che rifugge spiegazioni e narrazioni precostituite. La modernità a cui si riferiva la teoria critica della Scuola di Francoforte - non così distante cronologicamente e filosoficamente dalla nostra attualità - era caratterizzata da categorie solide, dalle strutture spazialmente definite e da modelli pesanti capaci di rappresentare riferimenti concreti e stabili per la vita individuale e collettiva; la società in quell'orizzonte aveva ancora le fattezze di un corpus unitario, seppur variabile e articolato. Il punto di svolta è rintracciabile nel crollo e nel declino dell'«illusione protomoderna» di un telos a cui avrebbe condotto il progresso e l'assenza di un telos apre la strada a quel processo di frantumazione che il pluralismo attuale declina nei termini di isolamento e privatizzazione delle dinamiche relazionali.

La modernità liquida è, quindi, l'orizzonte, criptico e palese, della globalizzazione, lo spazio della rete, dell'interconnessione planetaria, che ridefinisce i confini spazio-temporali. In tal modo il paradosso dialettico, tra globale ed individuale, si chiarisce nell'effetto che l'oltrepassamento dei confini territoriali e degli ordinamenti regolativi produce sulla sorte individuale, un destino che proietta l'individuo verso un progetto di cui nessuno conosce le finalità, se non l'individuo stesso nella percezione temporale del suo stesso progetto autoreferenziale. In questo complesso e polisemico orizzonte, a partire da questi mutamenti categoriali e secondo logiche globalmente ed individualmente ridefinite, l'individuo abita questa modernità liquida cercando di costruire progetti esistenziali capaci di tenerlo a galla nel flusso della vita.

La vita allo stato liquido non cancella la necessità strutturale di coesistere e di costruire sistemi di relazioni con altri individui secondo regole di coabitazione fondate su una grammatica minima dell'interazione. Il paesaggio sociale, descritto con chiarezza, nella metafora della fluidità moderna, contiene in sé aspetti specifici da cui il discorso bioetico - in qualsiasi direzione intenda muoversi e a qualunque interrogativo intenda rispondere - non può prescindere. L'incontro tra individui nella nuova società liquida rimane pur sempre un incontro e conserva le modalità di un processo di inter-azione i cui i protagonisti individuali non smettono di essere ciò che antropologicamente e socialmente sono nella tensione realizzativa dei propri progetti esistenziali. Una riflessione bioetica che punti a dirimere questioni riguardanti alcune delle dimensioni più problematiche e peculiari della vita umana, quali il nascere, il morire, la salute e la malattia, in contesti profondamente medicalizzati, è chiamata ad uno sforzo ermeneutico finalizzato alla comprensione complessiva delle diverse sfaccettature contestuali ed all'elaborazione di modelli, più o meno variabili e funzionali, capaci di articolarsi lungo gli assi direzionali dei nuovi assetti contestuali, evitando incaute forzature o impropri riadattamenti.

Modelli di studio in Biomedicina: nella sperimentazione animale è Italia vs. Resto del Mondo

22.XI.2013

La Ricerca biomedica si basa su modelli di studio ed analisi, semplici e complessi. Ciascuna tipologia di ricerca richiede specifici modelli, perché ciascuno di essi possiede delle peculiarità. L'articolo che segue fa una panoramica di alcuni modelli sperimentali utilizzati nella ricerca scientifica, e mette in rilievo alcuni aspetti della recente legislazione in materia di sperimentazione animale, che pongono i Ricercatori italiani in una condizione di svantaggio rispetto ai Ricercatori stranieri. La Ricerca italiana, già bistrattata, deve invece recuperare competitività.

La scorsa estate si discuteva della delega al Governo di recepire le direttive europee in merito alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. La polemica sulle modifiche alla direttiva europea 2010/63/UE è, ovviamente, tuttora in corso, e non mi soffermerò sulle ovvie differenze tra vivisezione e sperimentazione animale, in quanto il primo termine non appartiene a quanti, nel mondo civile, fanno Ricerca con animali. Mi sono cimentato quotidianamente, nei 25 e più anni della mia attività sperimentale, e come tanti altri Ricercatori, con modelli di studio, semplici o complessi, cellulari o animali. Modelli di studio, perché la ricerca biomedica deve necessariamente servirsi di sistemi di analisi appropriati, sia per indagare sui meccanismi fondamentali della Vita, che per progettare nuovi farmaci. Ed è sull'appropriatezza dei modelli di studio che farò delle riflessioni in questo articolo. Dico sempre, ai miei studenti, che i meccanismi biologici che operano nelle cellule sono stati analizzati prima in modelli semplici di studio. E infatti dobbiamo ad Escherichia coli, un batterio che ospitiamo nel nostro intestino, la conoscenza, spesso approfondita, di meccanismi complessi, quali la replicazione del DNA, la sua trascrizione in RNA, i meccanismi del riparo dei danni al DNA. Perché abbiamo utilizzato i Procarioti (come E. coli) per studiare i meccanismi della Vita? Perché E. coli è un modello alla nostra portata, per semplicità, ma anche in termini di economicità di coltura e di manipolazione. Quindi, in tempi rapidi e con costi essenziali, possiamo generare miliardi di cellule di E. coli, e questo può servire all'analisi genetica, biochimica, molecolare, cellulare.... E poi perché i meccanismi biologici si assomigliano tantissimo tra i Viventi. E questo mi porta al passo successivo: se documento un meccanismo in un modello semplice, come E. coli, e verifico che questo meccanismo è presente, con le dovute complicazioni, anche in una cellula eucariotica, allora affermo di aver identificato un meccanismo biologico fondamentale. Ma nel frattempo ho chiarito degli aspetti utili alla comprensione del meccanismo in sistemi più complessi e via via più vicini ad Homo sapiens. Un successivo modello potrebbe essere quello del comune lievito di birra, Saccharomyces cerevisiae. Anche in questo caso l'organismo è unicellulare, ma la struttura della cellula, ed i meccanismi che vi operano, sono più complessi di quelli batterici (si tratta di una cellula eucariotica). Il tempo di duplicazione di S. cerevisiae è quello di una partita di calcio, quindi, mentre una singola cellula di lievito in 90 minuti + recupero avrà dato origine a due cellule, nello stesso tempo una cellula di E. coli avrà generato ben 32 cellule. Il vantaggio è che i meccanismi che evidenzieremo nel lievito saranno più vicini a quelli di una cellula più evoluta. Ed in effetti questo modello ha chiarito gli aspetti fondamentali del ciclo cellulare, ad esempio. Il passo successivo ci porta agli organismi pluricellulari; in realtà stiamo seguendo il percorso evolutivo che, da cellule isolate, ha condotto ad organismi pluricellulari, in cui singole cellule si organizzano in tessuti, e cellule di tessuti diversi cominciano ad interagire, per contiguità, nella struttura di un organo. Ma anche a distanza, attraverso segnalazione chimica ed elettrica. E quindi, possiamo riferirci al modello del moscerino, Drosophila melanogaster, o a quello di un verme che a stento riusciamo a vedere ad occhio nudo, ma che è abitualmente presente nel fango. A dispetto del suo nome volgare, questo verme è stato chiamato Caenorhabditis elegans. Mi è stato sufficiente osservarlo per la prima volta nel laboratorio di Paolo Bazzicalupo, per convincermi dell'appropriatissimo nome che è stato assegnato alla specie. Il movimento di C. elegans è sinuoso, ondeggiante, insomma, elegante. C. elegans però, è tale non solo per il suo portamento; sono infatti stati eleganti quegli esperimenti, condotti nel verme, che hanno reso possibili, in tempi abbastanza recenti, le conoscenze dei meccanismi della sopravvivenza e morte cellulare (apoptosi). Non a caso la scoperta è stata riconosciuta come fondamentale, e di interesse medico, tanto da meritare il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina del 2002. Come possono delle conoscenze scientifiche ottenute nel modello del verme essere importanti per la Medicina? Per comprenderlo, dobbiamo far riferimento a quei meccanismi che danno la forma, e quindi la funzione, ad un arto, o ad un organo. Le cellule soprannumerarie di un tessuto, durante lo sviluppo, sono eliminate in maniera discreta, per non causare danni alle cellule vicine. In effetti esse subiscono un distacco simile a quello che porta alla caduta (ptosi) delle foglie dagli alberi, in autunno, da cui apoptosi. Non solo, ma le cellule che devono rimanere dovranno essere capaci di difendersi dall'apoptosi, e sopravvivere! Per questo, gli aspetti delicatissimi, ed assolutamente complementari, che riguardano la morte e la sopravvivenza cellulare, devono essere perfettamente bilanciati, anche in tessuti adulti.

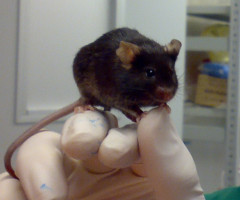

Figura 1. Il cartoon è stato realizzato da un gruppo di studenti di Medicina e Chirurgia del I anno nell’a.a. 2006-2007 (Università di Napoli Federico II), e testimonia la sensibilità dei giovani studenti nei confronti di modelli sperimentali, come quello di C. elegans, che è stato determinante per comprendere alcuni meccanismi biologici fondamentali e di interesse medico, come l’apoptosi.

E quindi veniamo alla Medicina, a quella lungimirante, che sfrutta le conoscenze di base per comprendere, ed intervenire, sui meccanismi delle malattie dell'uomo. La rottura del delicato equilibrio tra morte e sopravvivenza cellulare è infatti alla base di tante malattie. Immaginiamo che nel sistema nervoso centrale i neuroni della memoria siano quotidianamente esposti a stimoli anomali che ne limitino la capacità di sopravvivenza, e/o ne inducano l'apoptosi. Gli effetti? Malattie (neuro) degenerative, demenza. In maniera complementare, immaginiamo una cellula che, pur dovendo essere rimossa da un tessuto o da un suo compartimento, abbia imparato ad attivare i meccanismi della sopravvivenza, e/o a difendersi dall'apoptosi, che avrebbe dovuto portarla alla fisiologica rimozione dal tessuto di origine. Questa cellula invecchiata, e per questo potenzialmente danneggiata, potrebbe nel tempo subire altre modifiche nel DNA, che la renderebbero avvantaggiata rispetto ad altre cellule circostanti nella proliferazione. I risultati in questo caso? Tumori. In quanto universali tra i Metazoi (animali pluricellulari), i meccanismi che abbiamo citato sono presenti nel topo, e quindi fruibili per la loro caratterizzazione, in un sistema certamente più vicino all'uomo, in merito a complessità e fisiologia, rispetto a C. elegans o ad altri modelli, anche di Vertebrati (es. il pesce zebra, Danio rerio). Ma soprattutto, nel topo siamo capaci di "modellare" malattie, perché ne conosciamo così bene l'embriologia e la genetica, da poter manipolare il suo genoma in modo da ricostruire le condizioni genetiche alla base di numerose malattie umane (ce l'ha insegnato Mario Capecchi, Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2007). E a questa possibilità, sfruttata da un altro Ricercatore italiano all'estero, Pier Paolo Pandolfi, dobbiamo l'attuale successo di una terapia in grado di curare la quasi totalità dei casi di leucemia promielocitica acuta basata su traslocazioni t(15;17). Nel topo, inoltre, si possono ottenere dei modelli surrogati di tumori umani, grazie alla possibilità di impiantarvi cellule tumorali in sedi eterotopiche (diverse da quelle di origine del tumore) od ortotopiche (stessa sede di origine del tumore) attraverso xenotrapianti. Questa possibilità, definita in vivo, è ampiamente sfruttata nella Ricerca oncologica, in quanto fornisce continuamente l'opportunità di valutare l'efficacia di potenziali nuovi farmaci, man mano che gli stessi sono sviluppati, e pertanto fornire prove di concetto universalmente accettate per la selezione di quelli più idonei, ad esempio, per terapie biologiche e personalizzate. Non possiamo ricapitolare il tumore umano nel moscerino o nel verme, e se pure ciò fosse possibile, il loro ciclo vitale non sarebbe sufficientemente lungo da garantirci un'analisi prolungata nel tempo. Né tantomeno, sistemi in vitro di cellule isolate potranno garantirci risultati equivalenti all'analisi di modelli in vivo, perché l'utilizzo di linee cellulari è comunemente già sfruttato, prima della sperimentazione in animali, per definire solo alcune caratteristiche di base dei potenziali farmaci. Quindi, ciascun tipo di progettualità in ambito biomedico richiede la scelta di un appropriato modello sperimentale. Questo non significa che nuovi modelli di analisi non debbano essere ricercati, sarà la stessa Ricerca scientifica, con i suoi inarrestabili progressi, ad indicare alla comunità scientifica i modelli sperimentali alternativi più opportuni, in futuro. Senza preclusioni e preconcetti. Ebbene, nel rispetto della legge delega 96/2013 (Art. 13), ai Ricercatori italiani è impedito di effettuare xenotrapianti. Ma non ai Ricercatori del resto del mondo. Come Ricercatore, mi sento monco, privato di una importante possibilità sperimentale, che è invece a disposizione di altri. Chiunque è in grado di capire che non ci sono valide alternative sperimentali a questa esigenza. E mai nessun revisore scientifico, o valutatore di brevetti, o agenzia del farmaco al mondo riconoscerebbe le potenzialità di un farmaco senza queste verifiche nell'animale da laboratorio. Quindi, allo stato attuale, i nostri Ricercatori potranno progettare e realizzare nuovi strumenti per la cura di malattie, ma non potranno valutare i prodotti della loro attività su modelli in vivo, universalmente riconosciuti. Certamente, però, qualcun altro lo farà, ed a noi resterà l'amaro in bocca per non aver potuto finalizzare il nostro lavoro. Ma questo è il minimo, in Italia i Ricercatori sono abituati ad ingoiare bocconi amari. La vera storia è che colleghi più fortunati, per il semplice motivo di avere a disposizione l'intera filiera sperimentale, che va dalla progettazione del farmaco alla valutazione della sua efficacia su modelli animali, saranno in grado di produrre brevetti e pubblicazioni scientifiche. E nel mondo accademico? Per statuto e per vocazione nell'Accademia Ricerca e Formazione vanno (o dovrebbero andare) di pari passo: gli studenti, i dottorandi o gli assegnisti di ricerca a me affidati dovranno necessariamente rinunciare ad una fetta consistente della loro formazione sperimentale. Anche qui, però, i nostri giovani hanno un'alternativa, vecchia quanto il mondo: emigrare. Ed al complesso puzzle che ci costringe ad arrancare nella competizione scientifica internazionale aggiungiamo un altro tassello: ancora di più saremo destinati a giocare una partita dal risultato scontato, Italia contro Resto del Mondo.

Nicola Zambrano, 22.XI.2013

Figura 2. Il topo è un modello di studio universalmente riconosciuto e fondamentale sia per la ricerca di base, che per la ricerca applicata alla generazione di nuovi farmaci. I progetti che prevedono sperimentazione animale sono valutati da comitati etici locali e dal Ministero della Salute in merito alla possibilità di utilizzare sistemi alternativi, ed al numero di animali da impiegare. Tutti i protocolli sperimentali approvati, inoltre, garantiscono che le manipolazioni ed i sacrifici degli animali avvengano senza indurre sofferenze. I topi e gli altri animali sono allevati in condizioni che garantiscono il benessere animale, tutelato da severe norme, da continuo monitoraggio veterinario e verifiche ispettive.

L'articolo è anche pubblicato sul Sito del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell'Università Federico II di Napoli.

Forma e funzioni: il modello dell'eritrocita

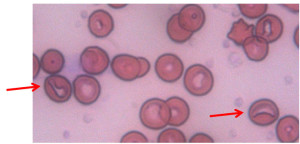

Eritrociti di paziente affetto da stomatocitosi ereditaria. Le frecce indicano due stomatociti, eritrociti dalla forma alterata

Eritrociti di paziente affetto da stomatocitosi ereditaria. Le frecce indicano due stomatociti, eritrociti dalla forma alterata

6 novembre 2013

La dott.ssa Imma Andolfo, Specialista in Genetica Medica e giovane Ricercatrice presso il CEINGE di Napoli, ci invia questo interessante contributo divulgativo sulla deformabilità del globulo rosso. In Biologia, e non solo, ad una forma corrisponde (almeno) una funzione. Nel caso degli eritrociti, essi possiedono la caratteristica forma a disco biconcavo per poter trasportare con efficienza l'ossigeno legato all'emoglobina. Quando la struttura dell'emoglobina, e quindi la forma dell'eritrocita si altera, ad esempio per mutazioni nel gene della globina beta (responsabili dell'anemia falciforme), il trasporto dell'ossigeno non è efficiente. Come descritto nel testo della dott.ssa Andolfo, un ulteriore esempio di come ad alterata forma degli eritrociti corrisponda una alterata funzione, responsabile di una rara forma di anemia, è fornito da mutazioni del gene PIEZO1.

Su questo sito ci eravamo già interessati di questi importanti studi di Genetica Umana nel campo delle Anemie Ereditarie, condotti nel gruppo di ricerca del Prof. Achille Iolascon (vai alla Sezione News).

La deformabilità delle cellule

Le cellule del nostro organismo, in base alla loro funzione, possiedono una diversa capacità di deformarsi. Ad esempio, i globuli rossi (eritrociti), nel nostro sistema circolatorio sono in grado di attraversare capillari del calibro di circa 5µm, di poco inferiore al diametro del singolo eritrocita (6-8µm). Affinché i globuli rossi possano deformarsi e riuscire a passare attraverso i capillari, il loro volume cellulare deve essere strettamente controllato attraverso la regolazione della concentrazione ionica al loro interno, vale a dire, tramite la regolazione del numero di ioni che entra o esce dalla cellula stessa. Una recentissima pubblicazione (Andolfo et al., 2013) del gruppo del Prof. Achille Iolascon, Professore Ordinario di Genetica Medica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, e Group Leader al CEINGE di Napoli rappresenta un punto essenziale per una comprensione più approfondita del meccanismo che permette sia ai globuli rossi che a tutte le altre cellule dell’organismo di deformarsi. La scoperta, pubblicata sulla rivista internazionale Blood e commentata dal Professore Narla Mohandas, Direttore del Centro del Sangue di New York (To shrink or not to shrink), riguarda il gene PIEZO1 che, quando mutato, causa la stomatocitosi ereditaria, una anemia emolitica (rottura precoce dei globuli rossi nella milza e quindi diminuzione del loro numero e conseguentemente dell’emoglobina da essi trasportata), caratterizzata da alterazioni della forma del globulo rosso, in particolare aumento del volume cellulare. PIEZO1 è un trasportatore espresso sulla membrana cellulare, che funziona da canale ionico trasportando ioni essenziali per la vita della cellula ed in particolare, per la forma e la deformabilità del globulo rosso.

Questa scoperta apre la strada allo studio della regolazione del volume cellulare, non solo del globulo rosso, ma anche di tutte le altre cellule del nostro organismo: anche nei tumori, ad esempio, le cellule alterate acquisiscono nuove capacità di deformarsi per raggiungere nuovi siti dove formare metastasi. Questo lavoro è uno degli esempi di come la ricerca sulle malattie rare possa essere utile per aprire la strada alla conoscenza di meccanismi comuni nell’ambito di diverse patologie umane.

Immacolata Andolfo

MicroRNA e Cancro

Il gruppo della Prof.ssa Condorelli al Retreat del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche (18 ottobre 2013)

Il gruppo della Prof.ssa Condorelli al Retreat del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche (18 ottobre 2013)

5 Novembre 2013

Riceviamo da Veronica Bignone, la giovane studentessa vincitrice del contributo della nostra Associazione, un breve articolo sui microRNA e sull'approccio sperimentale seguito dal gruppo di ricerca di cui fa parte, diretto dalla Prof.ssa Condorelli del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Università di Napoli Federico II.

MicroRNA: strumenti terapeutici nella lotta contro il cancro

Ciò di cui il nostro laboratorio si occupa è quasi sicuramente uno dei temi più discussi e più affrontati negli ultimi decenni. La scoperta e l’identificazione di RNA non codificanti e lo sforzo fatto sinora per cercare di comprenderne appieno un loro possibile ruolo in campo oncologico risultano da sempre una vera e propria sfida terapeutica.

La linea di ricerca da noi sviluppata e portata avanti con determinazione ci ha condotti tutti insieme in un’unica direzione: lo studio selettivo di una categoria specifica di RNAs non codificanti, i microRNAs. Divenuti un perno fondamentale per tutti i nostri studi, abbiamo tentato di caratterizzarne ogni aspetto funzionale e potenzialmente terapeutico nei tre diversi tipi di cancro da noi analizzati: il carcinoma polmonare a grandi cellule (NSCLC), il tumore al seno e il glioblastoma.

A tal proposito volendo definire logisticamente il nostro modo di lavorare, potremmo dire di aver fatto uso di un sistema a raggiera. Concentrati tutti intorno allo studio del ruolo dei microRNAs nel cancro, abbiamo pensato di dividere il nostro team in tre diverse subunità di ricerca e lo abbiamo fatto per due motivi fondamentali: per affrontare singolarmente, caso per caso, il ruolo di queste molecole negli eventi di alterazione cellulare associati ad un preciso modello tumorale e poi estendere queste conoscenze, da noi dedotte, in maniera globale, perché intrecciandole potessimo risalire ad un’unica, seppur talvolta semplicistica e poco soddisfacente, conclusione.

La cooperazione interdisciplinare e il continuo confronto, persino in un piccolo ambiente di laboratorio come il nostro, è divenuto il nostro punto di forza ed uno strumento efficace per direzionare qualsiasi esperimento mirato alla comprensione di un meccanismo molecolare .

Da un punto di vista pratico tentiamo tuttora di affrontare tematiche che presentano non poche problematiche e punti sia ostici che contradditori agli occhi della comunità scientifica: i meccanismi che governano la resistenza di una cellula tumorale ad un chemioterapico, la possibilità di antagonizzare la persistente componente staminale di un tessuto canceroso, l’espressione di molecole determinanti l’attivazione di alcuni pathways atti alla produzione di “sfere” (reversione morfologica del normale processo di differenziamento di una cellula per divenire staminale), il ruolo delle interazioni esistenti all’interno di uno stroma tumorale tra cellule che con la secrezione di fattori e microvescicole conducono ad eventi metastatici e proliferativi incontrollati.

Ecco che abbiamo,innanzitutto, cercato di analizzare il ruolo di questi RNAs non codificanti nelle cellule staminali cancerose (CSC). Mediante analisi di microArray abbiamo identificato nelle cellule staminali del tumore al seno miRs che specificamente fossero coinvolti nel processo di tumorigenesi di una cellula, e ci siamo focalizzati sulla funzione di uno di essi. Inoltre, sempre nell’ambito del tumore al seno, abbiamo identificato diversi miRs overespressi nelle particelle vescicolari definite “esosomi” rilasciate dai CAFs (fibroblasti associati a cancro) all’interno dello stroma tumorale e stiamo investigando sul possibile meccanismo attraverso cui tali miRs vengano trasferiti dai CAFs alle cellule tumorali (componente epiteliale dello stroma), poiché con quasi “totale sicurezza” contribuiscono alla diffusione del processo carcinogenico. Di qui il nostro interesse anche verso il ruolo che un microambiente tumorale, e quindi tutte le componenti cellulari e molecolari che ne fanno parte, possiede nel caratterizzare l’aggressività della patologia tumorale.

Utilizzando lo stesso approccio, abbiamo identificato e definito un set di miRs la cui espressione risulta alterata in maniera consistente nel tumore del glioblastoma, e tali risultati sono stati analizzati sia in pazienti che presentassero un basso profilo di sopravvivenza (da noi definiti short survival patients) sia in pazienti con un livello medio più alto di sopravvivenza (long survival patients). La comparazione dei risultati ottenuti ci permette poi di stabilire in alcuni casi una correlazione tra la sopravvivenza del soggetto e l’espressione del miR a livello del tessuto interessato dall’alterazione molecolare: un futuro indice diagnostico di rilevazione dati per stabilire la prognosi e il decorso di una malattia. Pertanto abbiamo dedotto che questi microRNAs giocano un ruolo importante nella regolazione del meccanismo di proliferazione cellulare e nella formazione delle cellule staminali cancerose.

Persino nel carcinoma polmonare a grandi cellule (NSCLC) siamo riusciti nell’identificazione di due miRs coinvolti però nella soppressione del tumore, capaci di inibire la crescita cellulare incontrollata. Da qui, come deducibile dalle altre linee di ricerca riportate sopra, saranno avanzati studi mirati all’utilizzo di queste molecole come strumento terapeutico che sia capace di contrastare i principali processi responsabili della tumorigenesi.

Con questa stessa finalità portiamo avanti un progetto che da un paio d’anni ci tiene costantemente impegnati, e cioè l’utilizzo di piccole molecole di acido nucleico che possiedono un’elevata e ben definita organizzazione strutturale definite “aptameri”. È stato dimostrato ampiamente che tali molecole possono essere utilizzate come strumenti identificativi per la rilevazione di proteine della superficie cellulare che risultano overespresse nelle cellule tumorali. A tal proposito, abbiamo adottato un sistema di selezione in vitro per gli aptameri, noto come Selex, con lo scopo di identificarne alcuni che potessero risultare altamente specifici e fungere da ligandi per determinati recettori cellulari, espressi sulle cellule staminali del tumore al seno e del glioblastoma. L’internalizzazione “guidata”, di tali aptameri, nelle CSCs è divenuto il nostro obiettivo principale. Con l’intento di far convergere i due obiettivi, l’analisi mirata di specifici aptmeri da un lato e il loro utilizzo come ligandi per il riconoscimento specifico da parte di recettori di superficie cellulare dall’altro, abbiamo generato molecole bifunzionali, le chimere, che consistono di un aptamero precedentemente selezionato per una specifica cellula tumorale e di un miR oncosoppressore (cioè di un anti-miR) ad esso coniugato. Questo approccio sperimentale risulterà essere utile per lo sviluppo di una nuova strategia nella terapia contro il cancro e per una maggiore comprensione dei meccanismi tumorali.

Veronica Bignone

Biologia del Cancro: importanti Seminari Scientifici al CEINGE

Oggi, 21 giugno 2013, al CEINGE Biotecnologie Avanzate di Napoli si sono tenuti due eccellenti seminari scientifici, da parte di famosissimi Ricercatori italiani, i Proff. Pier Giuseppe Pelicci e Carlo Croce. Entrambi i ricercatori operano da sempre nel campo dell’Oncologia Molecolare, e sono noti in tutto il mondo per le loro ricerche fondamentali sulla biologia dei tumori. Il Prof. Pelicci è attualmente co-Direttore Scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano; il Prof. Croce è invece un ricercatore italiano che da tanti anni svolge la sua attività negli Stati Uniti, ed attualmente lavora a Columbus, presso l’Ohio State University. I relatori sono stati invitati e presentati dal Prof. Franco Salvatore, Presidente del CEINGE.

Pelicci deve la sua iniziale notorietà negli ambienti scientifici internazionali per la scoperta e la caratterizzazione di Shc, “l’oncogene italiano” (gli oncogeni sono normali geni cellulari, frequentemente attivati nei tumori); le ricerche più recenti di Pelicci riguardano oggi le cancer stem cells, ovvero le cellule staminali che concorrono alla generazione ed al mantenimento dei tumori. Queste ricerche sono importantissime, perché contribuiscono alla conoscenza del “serbatoio” cellulare che fornisce continuamente nuove cellule alla massa tumorale, man mano che questa si sviluppa. Dalla conoscenza delle caratteristiche del compartimento staminale dei tumori potranno essere progettati farmaci in grado di colpire questo circuito di continua alimentazione ed “immortalità” del tumore.

Il Prof. Croce ha invece incentrato il suo intervento sulla scoperta e sulla caratterizzazione dei geni deimicro-RNA, che partecipano attivamente ai meccanismi dello sviluppo di un tumore, sia come oncogeni (vedi sopra) che come oncosoppressori (geni che normalmente evitano la trasformazione in cellule tumorali delle cellule normali ma che, se inattivati, favoriscono l’insorgenza e la crescita di tutte le forme di cancro). Oltre ai suoi contributi originali in questo campo della ricerca oncologica, Croce è noto alla comunità scientifica internazionale per aver identificato meccanismi genetici e molecolari in svariate forme di leucemie e linfomi, come ad esempio la caratterizzazione del linfoma di Burkitt e la scoperta dell’oncogene bcl-2.